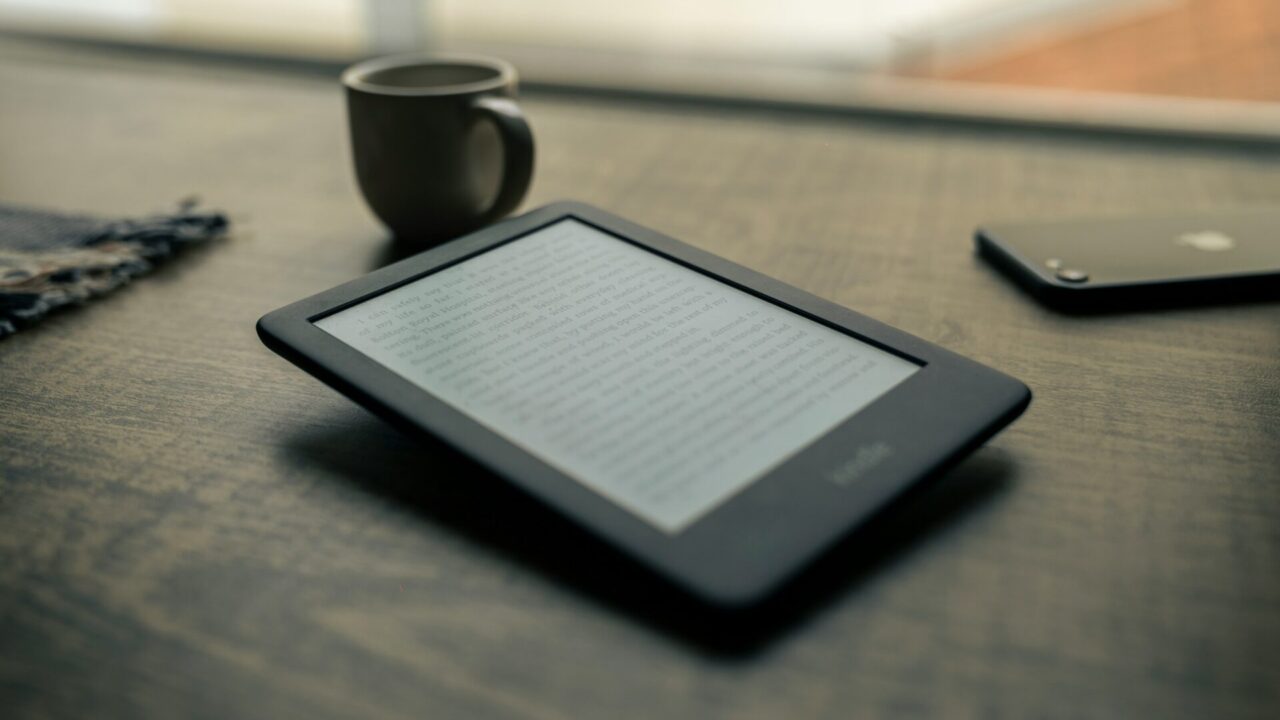

今回は、Amazonが新たに発売したKindle(2024)モデルについて、実際に1ヶ月使用した体験をもとにご紹介したいと思います。最近電子書籍リーダーの選び方に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?この記事では、特にその携帯性と使い勝手について詳しくお伝えしていきます。

Kindle(2024)の特徴と基本スペック

まず、新型Kindleの基本的な特徴からご紹介します。このモデルの最大の特徴は、驚くほどコンパクトなサイズ感です。従来モデルと比べて約20%の小型化を実現しながら、読みやすさは損なわれていません。

重量はわずか158g。これは缶コーヒー1本分よりも軽いんです! この軽さが、通勤時や寝る前の読書など、様々なシーンでストレスフリーな読書体験を提供してくれます。

さらに、解像度も300ppiと高精細で、紙の本と変わらない読み心地を実現しています。文字のシャープさは目を疲れさせにくく、長時間の読書でも快適です。

携帯性における革新的な進化

「バックポケットにすっぽり収まる」というのは、決して誇張ではありません。実際に、ジーンズのバックポケットにも余裕で入り、財布と同じような感覚で持ち運べます。これは電子書籍リーダーとしては画期的な特徴といえるでしょう。

私の場合、通勤カバンの中で場所を取らないので、いつも持ち歩くようになりました。電車での移動時間が読書タイムに変わり、1ヶ月で読んだ本の数が明らかに増えました。

先日、友人との待ち合わせで15分ほど時間が空いた時も、サッとポケットから取り出して読書を楽しめました。こういった「スキマ時間」を有効活用できるのは、このサイズ感ならではの魅力です。

読書体験の質を高める機能

高速ページめくり機能

画面サイズは小さくなりましたが、ページめくりの速度が従来モデルより約30%向上しています。これにより、読書のテンポが格段に良くなりました。特に、小説やビジネス書など、テキストメインの本を読む際にその効果を実感できます。

実際に使ってみると、以前のモデルでたまに感じていたもどかしさがなくなり、紙の本をめくるような自然な感覚で読み進められます。

フロントライト機能

暗い場所でも快適に読めるフロントライト機能は健在です。就寝前の読書でも目が疲れにくく、明るさも16段階で調整可能。ただし、直射日光の下やビーチでの使用は、反射の影響で少し見づらくなる場合があります。

私は寝る前の30分間読書の習慣がありますが、スマホと違って目が疲れにくいので、睡眠の質も向上した気がします。フロントライトの色味も自然で、長時間見ていても違和感がありません。

賢くなった「単語の意味調べ」機能

従来から人気の「単語タップで意味を調べる」機能が、さらに進化しました。辞書データベースが拡充され、専門用語や最新の言葉にも対応。さらに、検索履歴が保存されるので、語彙力アップにも役立ちます。

英語の本を読むときにも大変重宝しています。知らない単語があっても、サッとタップするだけで意味がわかるので、読書の流れを中断せずに済みます。

バッテリー持続時間

フル充電で約6週間使用可能という驚異的なバッテリー性能も特筆すべき点です。1日30分の読書を想定した場合、充電の心配をほとんどする必要がありません。

先月の出張では、充電器を持たずに1週間過ごしましたが、バッテリー残量は半分以上残っていました。スマホのように毎日充電する必要がないのは、非常に快適です。

新しいフォント選択オプション

Kindle(2024)では、新たに3種類の日本語フォントが追加され、より自分好みの読書体験をカスタマイズできるようになりました。特に「明朝体プロ」は、紙の本に近い読み心地で、長編小説を読むのに最適です。

私は小説を読むときは明朝体、ビジネス書を読むときはゴシック体と使い分けています。こういった細かなカスタマイズが可能なのも電子書籍の魅力ですね。

実際の使用感と注意点

1ヶ月使用して感じた良い点:

- 片手で長時間持っていても疲れにくい

- 電車での立ち読みが快適

- 充電の頻度が少なく済む

- 起動が早く、読みたい時にすぐ読める

- 本棚が限界に達する心配がない

実は以前、紙の本を買いすぎて本棚が溢れていた私にとって、場所を取らない電子書籍は救世主でした。Kindle(2024)なら数千冊の本を持ち歩けるので、読みたい気分に合わせて本を選べるのも嬉しいポイントです。

気になった点:

- 画面が小さいため、マンガや図表が多い本は見づらい場合がある

- 防水機能がないため、お風呂での読書には不向き

- ブルーライトカット機能が弱め

- タッチパネルの反応が時々遅れることがある

特に図表が多い技術書などを読む場合は、拡大する必要があるため少し手間を感じることがあります。また、寝る直前に使う場合は、ブルーライトカット機能が弱いので、別途ブルーライトカットメガネなどを併用するとより安心かもしれません。

コスパ最強!電子書籍の経済性

Kindle(2024)の本体価格は従来モデルより約10%安くなり、さらにお求めやすくなりました。加えて、電子書籍自体も紙の本より割引されているケースが多く、読書量が多い方ほどコストパフォーマンスに優れています。

実際に私の場合、月に5冊程度読むのですが、電子書籍に切り替えてから年間で約2万円ほど節約できるようになりました。また、セールやキャンペーンも頻繁に行われているので、上手に活用すればさらにお得に読書を楽しめます。

クラウド同期で読書がもっと便利に

Kindle(2024)では、複数デバイス間での同期機能がさらに強化されています。例えば、通勤中はKindleで読み、昼休みにスマホのKindleアプリで続きを読み、夜はタブレットで…といった使い分けが完璧に同期されます。

最近では、通勤電車でKindleを使い、急な待ち時間にはスマホアプリで読書を続けるという使い方をしていますが、読んでいたページやハイライトがしっかり同期されているので、ストレスなく読書を継続できています。

環境にも優しい選択肢

紙の本と違い、電子書籍は森林資源を消費せず、輸送による環境負荷も少ないというエコな側面も見逃せません。また、不要になった本を処分する手間もないため、ミニマリストな生活を目指す方にもぴったりです。

私自身、引越しの際に大量の本を処分した経験から、電子書籍の利便性を実感しています。本好きでありながら、物理的な本の所有にこだわらなくなったのは、Kindleのおかげかもしれません。

購入を検討している方へのアドバイス

Kindle(2024)は、以下のような方におすすめです:

- 通勤や移動中の読書が多い方

- 軽さと携帯性を重視する方

- 主に小説やビジネス書を読む方

- 初めての電子書籍リーダーとして検討している方

- 本棚のスペースに悩んでいる方

- 「いつでもどこでも」読書したい方

一方で、以下のような方は、別のモデルも検討されることをお勧めします:

- マンガや写真集をメインで読む方(Kindle Paperwhiteのほうが画面が大きいのでおすすめ)

- お風呂での読書を楽しみたい方(防水機能付きのモデルを)

- 画面の大きさを重視する方(Kindle Oasisなど上位モデルがおすすめ)

- PDFなど固定レイアウトの資料をよく読む方(iPad miniなどのタブレットが適しています)

活用テクニック:もっと便利に使いこなす

クラウドライブラリの整理術

数百冊、数千冊と本が増えてくると、目当ての本を見つけるのが大変になります。そこでおすすめなのが「コレクション機能」の活用です。ジャンルやテーマごとに本を分類しておくと、読みたい本をすぐに見つけることができます。

私は「小説」「ビジネス」「自己啓発」「技術書」などのカテゴリーに加え、「今月読む本」というコレクションを作って、計画的に読書を進めています。

ハイライト&メモ機能の活用法

Kindleの便利な機能として、テキストのハイライトやメモ機能があります。特に印象に残った文章をハイライトしておくと、後で復習する際に役立ちます。また、メモ機能を使えば、読書中に思いついたアイデアやコメントをその場で記録できます。

私はビジネス書を読む際、実践したいアイデアがあればすぐにハイライトし、具体的なアクションプランをメモしています。これにより、読書が単なる情報インプットではなく、実践につながるようになりました。

まとめ:ポケットに入る図書館

Kindle(2024)は、携帯性と使いやすさを追求した電子書籍リーダーとして、非常に魅力的な選択肢といえます。特に、「どこでも気軽に読書を楽しみたい」という方には、その軽さとコンパクトさが大きなメリットになるでしょう。

価格も手頃で、電子書籍デビューとしても最適です。ただし、用途によっては物足りない部分もあるため、自分の読書スタイルに合わせて検討することをお勧めします。

最後に、私の1ヶ月の使用感をまとめると、「読書の敷居を下げてくれる素晴らしいデバイス」という印象です。いつでもどこでも、ポケットから取り出してすぐに読書を始められる手軽さは、忙しい現代人にとって大きな価値があると感じています。

皆さんも、Kindle(2024)で、より豊かな読書ライフを始めてみませんか?

【この記事は2024年9月に執筆されたものです。最新の情報は公式サイトでご確認ください。】